INSIGHTS

MHI’s unique perspective on the global trends impacting technology, industry, decarbonization, and more.

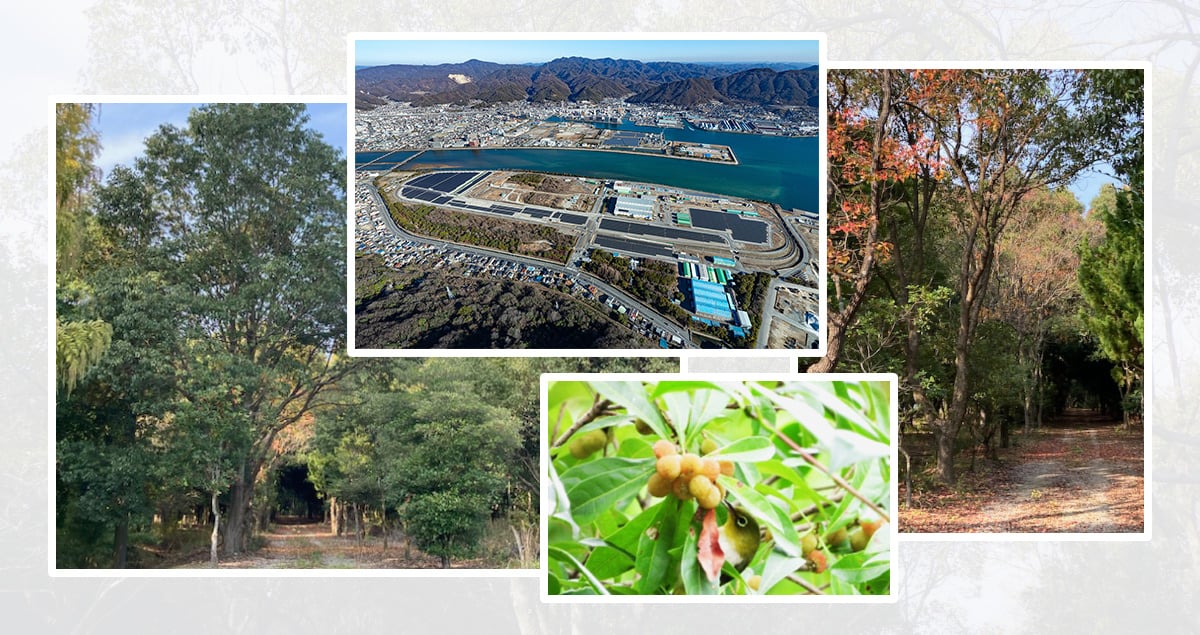

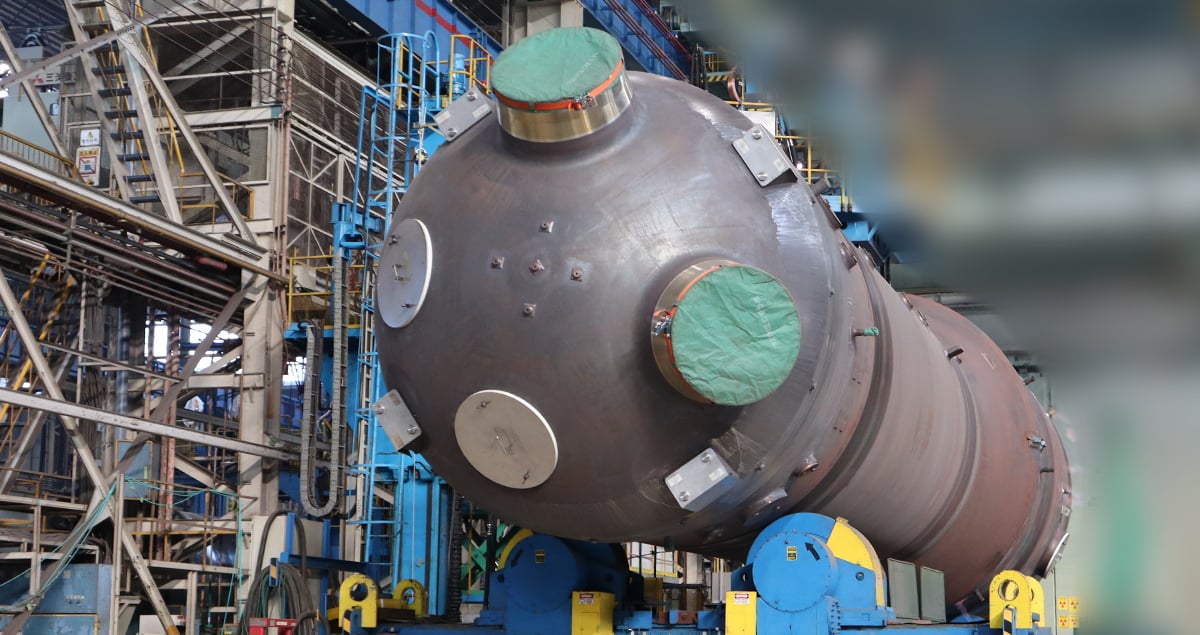

Carbon Neutral World

Carbon Neutral World

Quality of Life

Carbon Neutral World

Security & Exploration

Carbon Neutral World

Carbon Neutral World

Security & Exploration

Carbon Neutral World